时光荏苒,白驹过隙。母校已经走过了47年的发展历程。

47年风雨沧桑,有多少的奋斗被历史铭记;47年的春华秋实,有多少的汗水定格在瞬间。

透过一张张泛黄的老照片,让我们重温那激情燃烧的岁月。

从0.01到1600

2020年11月24日,按照学校领导人员培训班的安排,秩序井然的中层领导人员陆续来到学校新征地上热火朝天的建设工地。

拔地而起的教师公寓、规模宏大的现代化体育馆、布局合理的实训大楼,给每一位参观者留下深刻的印象。

第一场雪,不经意中缓缓的飘落,就像人们心头涌出的无法抑制的感动,计算机学院党委副书记崔静说:

虽然这些年也一直在学校工作,也从新闻报道里面陆续知道,学校正在新征地推进基本建设,但从来没有今天近距离感受之后的震撼。

不仅是崔静,在所有前来参观的干部心里,百年学府建设的蓝图,从来没有像今天这样清晰。

九层之台,起于垒土;千里之行,始于足下。

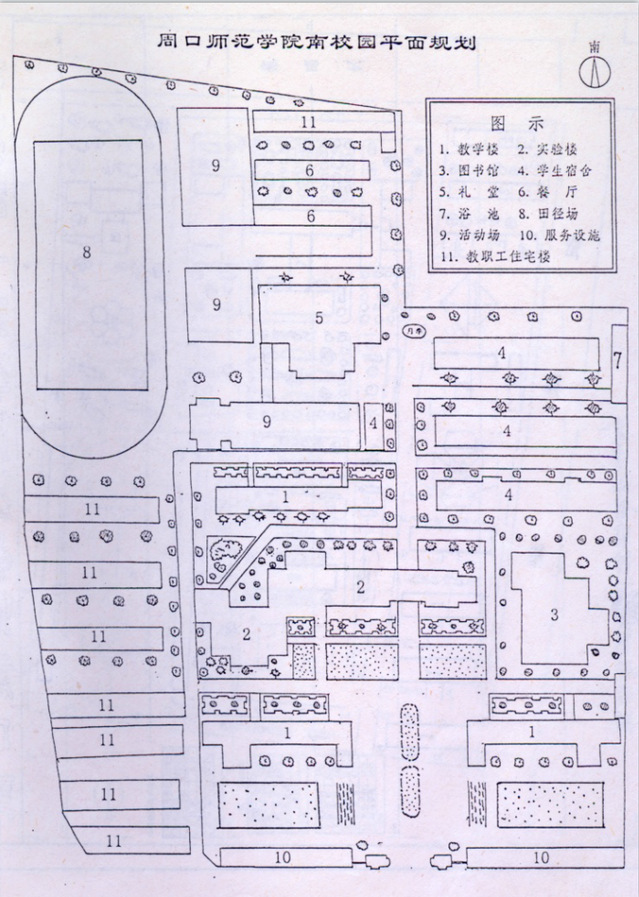

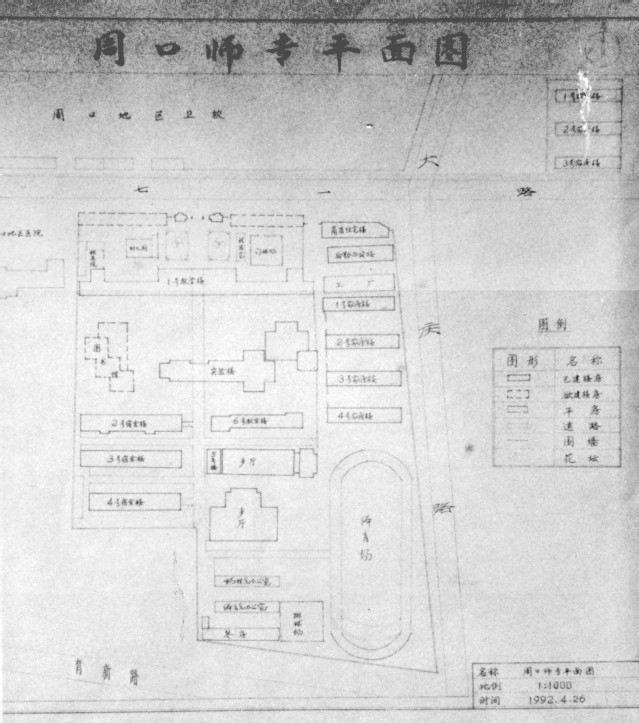

1973年学校建立后,征购李庄土地5亩,开始基础建设的。到1982年,经过先后15次征地,学校面积达到123.7亩,学校南校区初具规模,绘制于上个世纪90年代的这两张图,基本上反映当时学校整体面貌。

上世纪90年代,在高等教育跨越发展的大背景下,学校面临升本的历史契机,学校的建筑面积与校园基础设施越来越与学校的事业发展不相适应。

(北校区奠基)

(逸夫楼奠基)

学校党委审时度势,决定开启新的校区建设。1996年,学校从原康店行政村征得土地80多亩。也正是在这80多亩地的基础上,经过近10年征地,直到2007年,学校北校区格局基本完成,一座能够容纳两万人的现代化校园屹立在中原大地。

光阴荏苒,十年弹指一挥,伴着河南高等教育的大发展,周口师范学院也进一步发展壮大。2019年,学校拥有17个教学院系,在校生人数突破2万,远远突破了1298亩地所容纳的办学规模,无法达到教育部本科教学审核评估的要求。

群众的期待,就是前行的方向。本届党委成立以来,立足长远,着眼根本,把解决好征地以及液化气站、垃圾站问题,作为决定百年学府建设的奠基工程来抓。

但是,和12年前的境况不同,学校主校区南侧、东侧、西侧都规划建设了城市主干路,周边土地也已连片开发,向北拓展办学是唯一的方向。但新征土地情况非常复杂。土地所有权分别属于川汇区、东新区和周口市农科院,土地性质又分为集体农用地、国有农用地。

与此同时,要想征地首先要更改学校规划。学校的办学规模以及规划,是十二五时期省发改委核定的。学校要想征地,首先要重新规划。

“从来没有这么难,前进一步觉得难,再走一步更是难。省发改委关于学校的规划一直没有批,这也意味着这条路走不下去。征地工作有半年几乎陷入停滞。”回忆起那段经历,李波处长动情地说。

决定未来的举措,往往浓缩着深沉的思考;坚定前行的脚步,更不会轻易放下她的执着。

2018年7月,学校召开第二届教职工代表大会第三次会议。分组讨论环节,代表们纷纷表示:随着学校办学规模的扩大和教育部本科教学审核评估的临近,学校必须通过征地扩大办学规模。

既然是无法回避的挑战,就必须勇敢迎接;既然是绕不过的门槛,就必须奋力跃进。

“想了很多办法,做了很多工作。王书记、吴校长跑郑州、下厅局。……山穷水复疑无路了,校党委提出,采用校区置换的方式,坚决推进新征地工作。”李波处长说。

学校西校区(原周口市继续教育学院),距离主校区较远。采用这种方式征地,不仅规避了学校发展规划问题,还解决了西校区长期闲置,可以将两个校区整合在一起,集中优势资源,发挥集约效应。

采用校区置换的方式理论上可行,操作中仍然困难重重。用校区置换土地,必须由市政府出面,利用城市建设用地名义报批,完成土地置换和拆迁所有手续后,才能把土地交给学校。

经过努力,2018年5月,市政府常务会同意了这个方案。

在学校与市政府各个部门的积极沟通下,尽管征地工作取得的较大突破,但仍然面临棘手的问题。

首先是土地征用指标的问题。按照耕地占补国家有关规定,城市建设占用多少耕地,当地政府就应补充划入相同数量和质量的耕地。

其次,是拆迁补偿的问题。新征地上,有80多户拆迁户、13家工厂、几十家门面房,都要与他们签订具体的协议。李波处长说:

“当时就坚信,有校党委的坚强领导,一定能办成!但是,这些问题,也都是异常艰难。”

是的,我们一定能办成,因为我们不仅有钢铁一般的意志,还有一批默默奉献、脚踏实地、攻坚克难的干部职工。正是他们,在征地开始的一千多个日夜里,筚路蓝缕、夙兴夜寐,把周口师范学院美好的蓝图变成了现实。

功夫不负有心人,经过多方努力,新征土地拆迁工作顺利推进。

2018年10月16日。秋日的天空铅华待洗,蜿蜒的河水不舍东流,仿佛是在等待一个重要时刻的到来。

上午9时,随着省教育厅、周口市党政领导刘继标、丁福浩、高治军等领导同志的到来,鞭炮声、锣鼓声响彻校园。在这块新征的土地上,党委书记王云彪宣布,学校综合体育馆项目开工……

2019年12月26日,注定值得铭记。党委会上,把学校新征地土地使用证交给校党委的时候,基建处长李波眼含热泪…

与此同时,困扰学校十五年,历经七次官司仍然未能解决的盛达液化气公司问题也顺利解决。

为什么我的眼里饱含泪水,是因为我对这土地爱得深沉。1973年以来,据不完全统计,学校先后征地二十余次——其中最少的一次,是0.01亩——发展到现在的1600亩。

这每一次的艰辛、每一次的付出、每一次的磨难,一定会载入史册。

(策划/周效章 责编/杨文森、刘吉杰)