艰难困苦 玉汝于成

——记我校退休教师邹文生

(策划:苏宇;指导:张鹭、李宏;文:杨文森、刘吉杰)

1974年5月的一个上午,周口镇(今周口市川汇区)七一路东段路南一座刚落成的三层教学楼前,一位30出头的年轻人驻足而立。他接到上级调令,前来这所学校报到……

一、12位同志,其中还有两名炊事员

1974年,为尽力实现秋季招生,周口地委文教局从淮阳师范和各县中学抽调教师,支援学校。那年春天,12位同志,包括两名炊事员来到学校,成为学校较早的建设者。回忆起当年的情形,邹文生说:

“那年5月,我从商水黄寨高中调到学校。当时来到学校的第一个感觉,条件真是艰苦,连我原来呆的高中都不如。因为毕竟是刚刚建设。”

如果能够回到过去,我们很难想象面前这5亩地和一栋孤单教学楼的组合算作“学校”,这就是周口师范学院的前身。

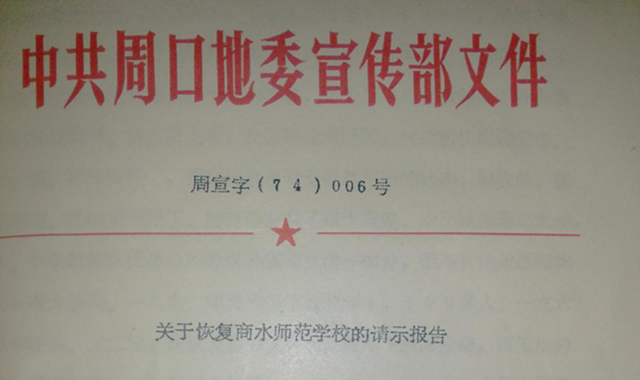

1974年,周口地委宣传部起草《关于恢复商水师范改为周口师范的请示报告》,报省委宣传部和省教育厅审批。(摘自《周口师范高等专科学校志》)

周口地委宣传部起草筹备建校的请示报告(原件存校史馆,刘吉杰翻拍)

“在上级主管部门未正式批复之前,周口地区文教局就按照地委宣传部指示,成立张慎义等三人筹备小组,在周口镇七一路东段征地5亩,开启学校建设。”

当时的商水师范早就踪影全无,学校完全是在一穷二白的基础上建立起来的。张慎义、朱鸿猷、张学甫三人筹备小组不等不靠、自力更生、排除万难,一边建设、一边发展、一边完善。按照校志记载,学校1974年招生的时候,惟一的一栋教学楼刚刚完工,这栋教学楼兼有行政办公楼、学生宿舍楼、教师宿舍多种用途。

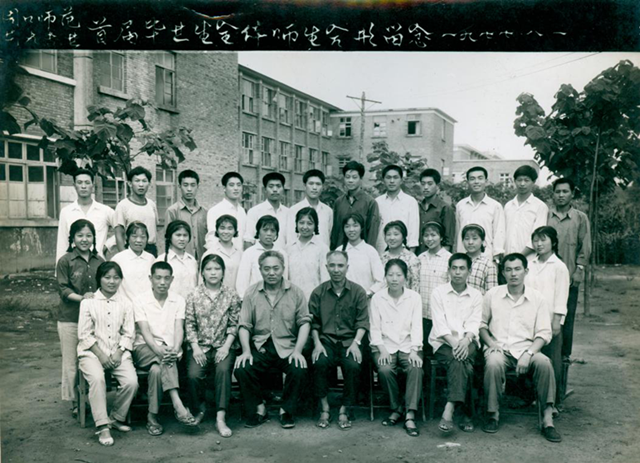

首届毕业生合影照背景为学校第一幢教学楼(原件存校史馆,刘吉杰翻拍)

“一楼是办公;二楼是教室;三楼是寝室,教师和学生都住在那一层。”

民以食为天,为解决吃饭问题,就临时在路边搭建了一个棚子充做食堂,原来只有一名炊事员,到1974年学生入校后,增加到5人。现在回忆起当时的情景,邹老还记忆犹新地说起一件事:

“我记得,报到的第二天,学校因为要筹建音乐美术系,张慎义校长(当时是革命委员会副主任,当时大家都这么称呼)就安排我和王海莲到上海采购物品。我问校长,我们买什么东西?校长说,反正学校啥都缺,谱架、画板……能买到的都需要。到了上海,人生地不熟,买东西、住宿都需要介绍信,加上办手续,前后两个月才回来。最大的收获,是买了一架立式钢琴,1600元。”

教学用品买到了,却发现没有教材。

“没有办法,只能让老师自己写讲义,油印了发给学生用。另外托人在郑大、河大买了一部分”。

天行健,君子以自强不息。就是在这样一种情况下,周口师范学校扬帆起航了。

学校早期运动会,男教师在参加比赛(原件存档案室,刘吉杰翻拍)

二、4个人办了俩专业

相比硬件设施,师资问题更为严重。为解决这个问题,学校主管部门周口地区文教局采取了许多办法:

“秋天开始招生两个专业,数学和英语,首届招200人。但是没有教师。当时文教局的王继云主任给学校特批,安排学校负责同志,到九县一镇各高中转转,看看哪个老师好,就挖过来。当时,我记得从淮阳师范挖过来的是王文豪、李玉杰等人,英语专业由他二人负责。”

即便如此,师资仍然严重不足。当年学校招收190名工农兵学员,两个专业,全校教职工只有23人,其中专职教师只有17人。教学大纲规定开什么课,教师就无条件服从分配,边教边学,边学边教。

“这是个普遍现象。一开始我就教英语专业的国际音标和汉语拼音。”

学校政文专业1974年组建,1975年9月开始招生。政文专业组建时专职教师7人,其中中文教师4人。

“从项城调来秦树忠老师,他是专业正主任,我是副主任。就这几个人,办了两个专业,而且是中文和政治。我一个人除了外国文学和教法课,其余中文专业的课我都教过。”

讲到这个时候,他意味深长地说,那个时候学校条件虽然艰苦,但大家都很努力,没有人叫苦叫累,大家都充满热情。

邹文生老师在参加学校举办的趣味运动会(原件存档案室,刘吉杰翻拍)

从1974年5月调入,他就没有离开过学校。这期间,从一名普通教师成长为师专时期的校长,但他最喜欢的工作始终是三尺讲台。

“原来,我在大学期间学习的是中文。因为农村中学师资缺乏,要服从学校安排,在高中一直教物理。政文专业招生后,才开始真正从事中文教学。这让我很高兴。”

由于邹老是当时学校少有的科班出身的教师,学校政文专业成立,就被任命为副主任,主要负责教学工作。邹老深感责任重大:

“当时的政文专业老师,我是正儿八经的本科毕业,负责教学,感觉政文专业的这一二十个老师,能不能站住讲台,评上职称,业务上更上一个档次,我责无旁贷。”

为了提高教学水平,中文系经常组织全体教师集体听课,每个学期所有老、中、青教师的课至少集体听一次;每学期召开一次教学经验交流会,进行一次教学评估。针对当时中文系老师年龄偏大、学历较低、职称上不去的情况,积极做好传、帮、带,帮助大家克服畏难情绪。有件事,让他至今觉得遗憾:

“有位从扶沟调来孙老师,教学非常认真。只有一篇文章,发表在内部刊物《函授通讯》上。到退休也没有评上副教授。这件事我很遗憾。”

在大家的共同努力下,专科时期中文系的教学工作取得较好成绩。80年代,我省十所师专为了提高教学质量采取联考,每个专业,每学期期末全省联考门数至少三门。在实行全省联考的6年中,中文专业均取得较好的成绩:1983年古代文学全省统考第二名;1984年古代文学全省统考普通班第一名,民师班第二名;1989年外国文学,全省统考第四名。1989年,全省中文专业教学评估中,荣获“教学效益一等奖”。

学校早期教职工会议,左一为邹文生同志(原件存档案室,刘吉杰翻拍)

自1974年调入我校,他已经陪同周口师院走过了四十五个春秋。从中专到大专,从大专升本科,四十五年的沧桑,四十五年的辉煌,回想起学校这些年的发展,他意味深长地说:

“为什么有这么好的发展啊,我校长期处在河南省高等教育的“第三世界”,经过拼搏,我们由中专升格成大专,又从大专升格成本科。我觉得,靠的就是这样一种拼搏精神,老师拼了,学生拼了,领导拼了!三拼精神。就像习近平总书记说的那样,撸起袖子加油干!”

是的,正像老人所说,周口穷、周口偏,周口师范是穷地方办的大教育。但我们没有气馁,正是靠着这种“三拼精神”,我们完成学校发展历史上的一次又一次跨越。

采访中,笔者翻阅校志,意外发现1973—1988年学校的征地情况。亲爱的读者,也许你并不惊诧于在这16年中,学校征地竟然有11次之多。也许你并不惊诧于这11次征地总共仅有122亩,但你一定惊诧于最少的一次,学校只征到了0.11亩土地。

历史的苍穹中,谁人不想大笔一挥,但摆在他们面前的,往往是尴尬的现实。无从考证当时的抉择,只是我们明白,当时的他们没有嫌弃这0.11亩,现在的我们才有这1800亩。

三、诗书传家远,文脉继世长

邹老祖籍汝南。他的父亲1939年河南大学中文系毕业留校任教。1941年,日寇侵犯河南,汝南沦陷,邹老一家八口被日本人杀害。他父亲辞去河南大学教员职务回到家乡。正是受到父亲的影响,他从童年就奠定了深厚的国学功底。1962年,他考入开封师院(今河南大学)中文系,并于1966年毕业。虽然一直到1974年才重操国学旧业,但他对传统文学的热爱一直没有停止。教学工作中,邹老先后主编参编了《形短集校注》《历代仁人志士爱国诗词选》《陈楚文化》等5本专著;在省级以上刊物发表学术论文40余篇。

他在“陈楚文化”研究方面的成就早为省内外公认。上世纪八十年代,他首倡陈楚文化研究,深入周口市各县区实地考察,历十余年而成《陈楚文化》一书。在这本三十余万字的专著中,邹老首先提出“陈楚文化”的概念。1998年,《陈楚文化》被“中国地域文化丛书”收录,“陈楚文化”这一学术概念得到学术界认可。1999年,此书荣获河南省社科联社会科学优秀成果一等奖。

为使周口灿烂的区域文化展示于世人,退休后,邹老又主持《周口历史文化通览》(八卷,800万字)的编修任务。

对于周口师范学院来说,他最重要的文化贡献就是《周口师范高等专科学校志》的编撰。这本成书于上个世纪90年代,先后历经10年才完成的校志,保留了大量宝贵的历史资料,是学校现在唯一一部校史。邹文生是第一届、第二届、第三届、第四届校志编纂委员成员,全程参与并领导了校志编撰。回忆起当年的情景,他说:

“校志编纂,历经三届学校领导,前后十年。领导支持是一,其中能够成功还有一个重要原因就是主要的执笔人,许述敏、苑申成等一直保持稳定,十年没变。”

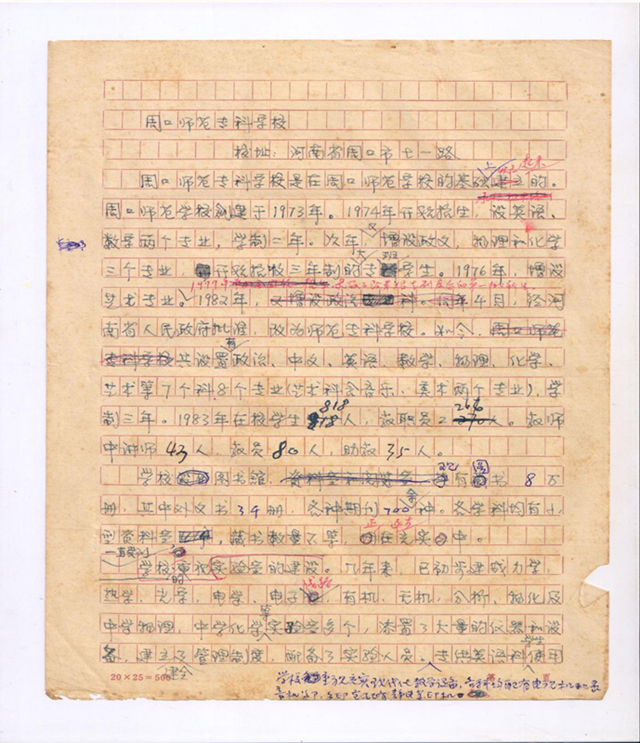

学校早期校志文稿,蓝黑字体为邹文生手书,红色字体为王开文手书。

(邹文生校长提供)

根本固者,华实必茂。源流深者,光澜必章。感谢这本《校志》,感谢当年为了编写校志而付出辛勤努力的老师。

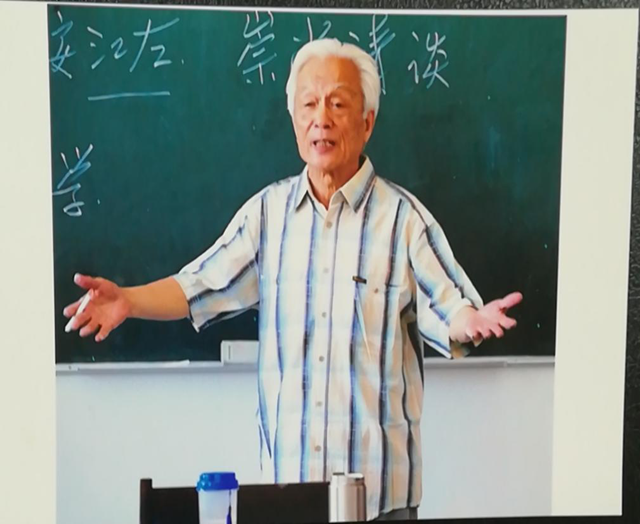

邹文生老师正在为学生授课(原件存档案室,刘吉杰翻拍)

邹老说他有三个故乡,生于汝南,学于开封,居于周口。他深爱着45年一路相伴走过的学校。退休后,他仍然坚持给学生上课。直到2007年,正在上课时突发脑梗,不得已才离开讲台。

为什么我的眼里常含泪水,是因为我对这块土地爱得深沉。采访中,他表示,自己年事已高,也给学校做不了大的贡献,想把自己收藏的图书和资料捐给学校,权作对学校的最后贡献。

沐浴着共和国的辉煌,周口师范学院走过了近半个世纪的历程。我们不能不由衷地感谢那些来自五湖四海,但抱着同样的目的于1974年春天走进学校的十二位前辈。

不认识你,

可是,

却能清楚叫起你的名字,

不能勾勒你年轻的容颜,

却能清晰看到;

你在暗夜的油灯下

劳碌的身影。

也许,你只是芸芸众生的一员;

但是,正是你的坚持,

才有了周师的今天。

祝伟大的祖国繁荣昌盛,祝周口师范学院的明天更美好!

后记:邹文生,男,1943年生,河南汝南人,中共党员,教授。1966年毕业于开封师院(今河南大学)中文系。1974年5月调入周口师专工作。历任中文系副主任、主任、党支部书记等职。1988年6月任副校长,1995年5月至1998年9月任校长。获得曾宪梓教育基金会师专教师奖,先后被表彰为全国优秀教师、河南省优秀专家。

(编审/崔静 图片来源/刘吉杰翻拍 审核/杨文森)